途径:罗马、奥斯蒂亚、博洛尼亚、卡萨尔萨,寻找PPP。

奥斯蒂亚 Ostia

费里尼和《绝美之城》将你引入罗马的热门旅游景区,帕索里尼(Pier Paolo Pasolini,1922-1975)将你带入市井破败的罗马另一面。帝王的骄傲和庄严的天主教被抛之脑后。在费里尼的世界里,满墙珍宝的梵蒂冈博物馆,人头窜动的特莱维喷泉,排队人群终日不散的梵蒂冈主教堂,气势依旧的古罗马大理石立柱和优雅精致的意大利人,没有过去,没有未来。时间在这里停滞。万神殿散发着永恒的光芒,贝尼尼设计的广场坚不可摧,举办着每月常规的宗教集体婚礼。清晨苏醒过来的罗马,清水甘甜,树影婆娑。

为了看一眼外乡人帕索里尼去世的地点,需要从罗马城外的非天主教公墓(Campo Cestio)坐上涂满涂鸦的破烂火车,用一个小时的时间穿越到奥斯蒂亚古城废墟。然后再跨过古城,路过罗马郊外市集和游乐场。游乐场里有熙熙攘攘的小贩吃客和奇怪的霓虹,电影《赎罪》中的海边游乐场。和所有城乡结合部一样,没有个性的方形六层公寓楼,不准时的公交车,Uber不好打。

我们走向奥斯蒂亚

转过郊外环形公路

一人多高野草荡漾

赴死之路直通海边

铁门虚掩铁链环扣

野草遮道

鸟鸣无影

纪念碑若荒漠一孤鸥

只有一辆旧车

只有一对夫妻

静坐木椅看书

只需十年

从修葺一新纪念公园

到重返野外自然生态

花园杂了椅子裂了

石刻糊了铁门锈了

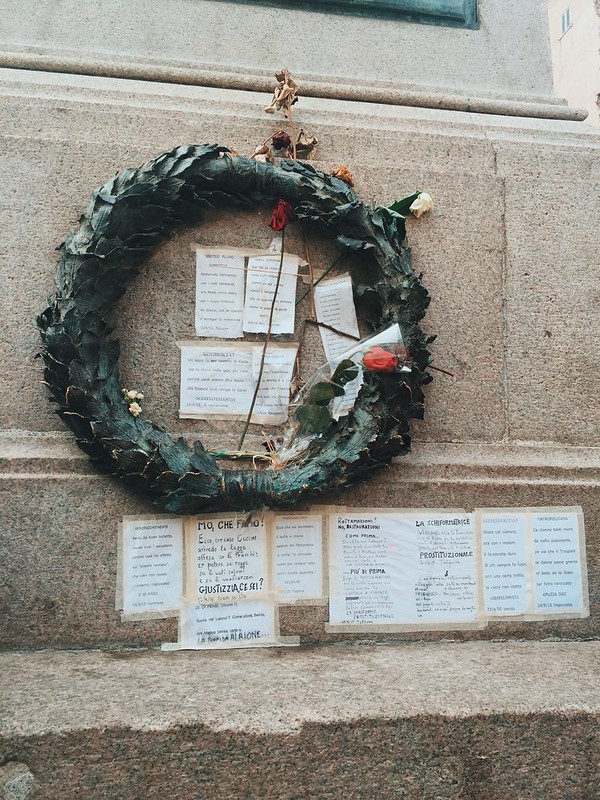

没有花环没有仪式

没有怀念没有祭祀

四十年前一个秋后

就在这片无人荒野

疯狂涌入大量记者

纷乱了车轮的痕迹

踏平了凶手的足迹

坐等落日余晖消去

云野无踪

帕索里尼纪念碑及其小公园(Parco Pier Paolo Pasolini)里用玻璃刻着帕索里尼的作品目录,用石碑刻着选自《The Tears of the Excavator》(Il pianto della scavatrice,1956)和《A Desperate Vitality》(Una disperata vitalità,1963)的几句诗,讲述着生死,作为诗人的骄傲。并不懂原文,摘抄手边Norman MacAfee英译如下(一段中译来自《安魂曲:帕索里尼传》):

Only Loving, only knowing

matter, no past love

nor past knowledge. Living

——《The Tears of the Excavator》

Death is not

in not being able to communicate

but in no longer being able to be understood.

死亡不是

不能再交流

而是不能再被理解。

I came into the world at the time

of the Analogic.

I labored

in that field, as an apprentice.

Then there was the Resistance

and I

fought with the weapons of poetry.

I reinstated Logic, and I was

a civil poet.

Now is the time of the Psychagogic.

I can only write, prophesying

in the rapture of Music

through an excess of seed or compassion.

As for the future, listen:

your fascist sons

will sail

toward the worlds of the New Prehistory.

I’ll be there, but by myself,

like someone dreaming of his own damnation

on the shores of the sea

in which life begins again.

Alone, or almost, on the old coastline

among ruins of ancient civilizations,

Ravenna,

Ostia, or Bombay—it’s all the same—

with gods that peel off, old problems

—such as class struggle—

which

dissolve…

Like a Partisan

dead before May 1945,

I will begin little by little to decompose,

in the tormenting light of that sea,

as a poet and citizen, forgotten.

——《A Desperate Vitality》

并不是所有艺术家都会留下一个死亡地点供人凭悼。帕索里尼是特例之一,并非自愿地留下一个充满谜团的地点。这一带和想象中一样荒凉,空无一物,并没有经济腾飞之类的事情会刺激这块陆地尽头在40年后发生足以影响外貌的事情。应该是修过公路,没有任何高楼大厦的影子。想象中还有一个被花环包围,修缮得整整齐齐的花园坐落在荒郊野地,高大的纪念碑在花园中心,一如Google地图上的实景照片反映出来的那样。实际情况是这个公园和周围环境浑然一体,破败不堪,是标准的荒地。以至于第一次路过时我们径直走了过去,不敢相信此地就是目的地。这个纪念公园逐步发展成了贾曼最追求的花园:无需打理的花园,任由当地植物繁衍,尽量靠近原本的野生面貌。想来这才是最可能发生的一幕。

而来这里读书的意大利夫妇或许就住在附近,或许他们发现这里是最好的读书地点。在这片荒野里能有一把椅子坐,虽然这些最普通的木质椅子已经饱受10年风吹雨打,总也是附近唯一有椅子坐的地方。帕索里尼的追随者留下一个低调到几乎不存在的纪念点。

在这个滨海一角,奥斯蒂亚古港口入海处,过去的那些故事已经全部过去了。我们来了又走,离开的时候轻轻绕好门上的铁链。此时四周已经一片漆黑。帕索里尼,奥斯蒂亚古城,罗马的穷人区,墓地,铁轨,全部淹没在黑暗中。在黑暗中我们坐公交车换露天地铁离开,寂静的高速公路,大片到了晚上没有一丝光亮、也不会再次开发的奥斯蒂亚古迹。整个奥斯蒂亚车站都没有人。想象着帕索里尼开着他的豪车载着来路不明的男孩从罗马这么一路开过来,一路上黑得只看到自己车灯打出的光,没有其他车,没有人,或许这是他脑中绝对私密的空间,然后再也没开回去。

罗马 Roma

帕索里尼在罗马迎来新生,也迎来死亡。

帕索里尼为了躲官司,从卡萨尔萨搬到罗马。因为猥亵男孩的控诉,没有学校邀请他任教,因为同样的问题,他被逐出了意共。有人认为这是反对派蓄意排挤帕索里尼,逼迫他停止意共宣传,但不管隐情为何,这场官司都扭转了帕索里尼的命运,让他被动地来到意大利的中心。颇有壮志未酬的味道,又显然是个艰苦的新开始。此时他想到去看一看自己崇拜的人、前意大利共产党领袖葛兰西的墓,并于1954年写就代表作《葛兰西的灰烬》(The Ashes of Gramsci,Le Ceneri di Gramsci)。他从不掩饰自己追逐着葛兰西的脚步。他重新思考了意共没有继承葛兰西衣钵的问题。他后来在电影里不断试错寻找出口大家也是都看在眼里的,虽然他对后来的意共极为失望。

在罗马非天主教公墓,葛兰西的墓上有被许多石块,还有雕刻着镰刀锤子之类象征共产党的石块,一些字条,都摆放得整整齐齐。在我们停留的那一点时间里,时不时会有人来祭拜,所谓“香火很旺”,很令人欣慰。当然这不好和同一个公墓里的大诗人雪莱、济慈比。尤其济慈的墓,在开阔的草坪上,接待着旅行团。这片墓园一进门就有指示牌,俨然一个旅游点。你还可以在网络上搜索到我最爱的罗马公墓旅游指南文章。并可以在公墓里看到悠哉喂猫的人,和谈情说爱的老年人。公墓和公园没太大差别。相比之下,葛兰西墓四周密集得无法下脚。

正对着公墓门外,可以看见法国艺术家Ernest Pignon Ernest为纪念帕索里尼逝世40周年绘制的街头帕索里尼像招贴。原作是帕索里尼抱着帕索里尼的尸体,某种这位画家很偏好的仪式感。许多处招贴画被撕去部分躯体,比如撕去了帕索里尼的头部,以暗示他死的时候头部被碾压过。这一系列招贴出现在意大利40个和帕索里尼相关的地方,遍布罗马、奥斯蒂亚、那不勒斯、马泰拉(Matera)等。帕索里尼在马泰拉拍摄《马太福音》,在那不勒斯拍摄过《十日谈》,他在那不勒斯居住过的房屋现在还能在Airbnb租到。在各种废墟场地,帕索里尼的招贴与路过的人不期而遇。一个又一个帕索里尼的追随者偏都选择在桥洞下、废弃工厂里、公墓旁、贫民区、荒山上、海边、铁路旁这类区域绘制他的图像。他是生活在罗马反面的人们的图腾。

当帕索里尼在奥斯蒂亚遇害之后,意共接纳了他。帕索里尼遗体停放的地方靠近当时意共办公室,距离最后出殡的地点:鲜花广场(Campo de’Fiori)不远。共产党人、普通百姓、宗教界人士、帕索里尼的文坛朋友,都来到鲜花广场送他最后一程。发言人的台搭在东南角“法尼斯”小影院门前,这个影院现在还在,不过去的那天是周末,没有开门。

帕索里尼的好友、小说家莫拉维亚站的这个地方——一个如今的菜市场,前方是中世纪意大利最后一位被烧死的“异端”布鲁诺的雕像,布鲁诺当时就死在这里,他的雕像底座上绘制着宗教审判的过程。布鲁诺应该是背对着莫拉维亚。莫拉维亚就是在这里说,帕索里尼这样的诗人,一个世纪只有那么两三个。布鲁诺树立了追求真理不畏生死的榜样,帕索里尼上世纪最被广泛知晓的标签之一就是“异端”。意共的异端,天主教的异端,资本主义社会的异端,在站队游戏里,他选择哪边都不站。

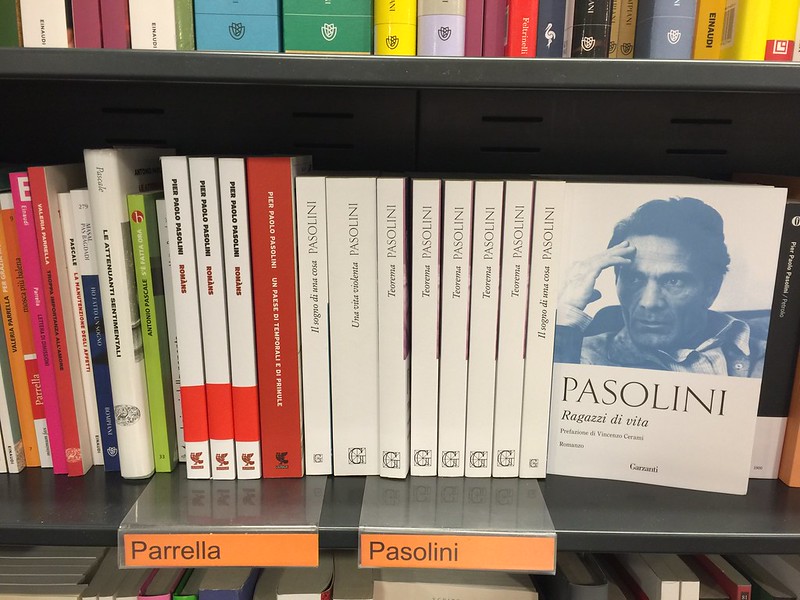

回到罗马市区,我们还是找到了帕索里尼。不在残破的废墟墙壁上,而是在书店里。比如在像新华书店一样无所不包的la Feltrinelli International书店里。在la Feltrinelli,教辅、心灵鸡汤、成功学、菜谱之类的书籍所占比重很小,占地面积最大的是文学,其中经典文学所占面积远大于畅销书,意大利经典《神曲》、《十日谈》之类又一定会占据一个不可撼动的位置。在书店看书的大多是成年人,这样的读者群是不怎么需要教辅和青春读物的,环顾四周故也好理解为什么书籍构成比例会是如此。

本土诗歌区域、电影区域和传记区域都有帕索里尼好几排意大利语书籍和关于帕索里尼的论著。有一些作品集,但都不全。很轻易地就找到了他。也能很轻易地找到Bruno Munari的书籍。后来当我们到了佛罗伦萨才发现,每一家书店都是藏龙卧虎。一些只出现在上海小众艺术类独立书店的书籍,对意大利书店来说就是寻常必备,Gio Ponti、Carlo Scarpa、David Hockney,标配。我们在市区随便逛逛,虽然语言不通,走到一家书店扫一眼书架,总能发现满满一大堆精彩的名字。书店应该是能用来发现惊喜的,这才是书店该有的样子。

旅游业也有自己的一套方法来对付帕索里尼。我们在Trastevere区圣母广场附近的小酒馆Ombre Rosse就餐,在传统意大利风貌小巷里,可以点到电影导演色拉,帕索里尼色拉、安东尼奥尼色拉,费里尼、泽菲雷里、莫尼切利等等。我们当然是点了帕索里尼色拉,一大玻璃盘新鲜蔬菜配橄榄,粗旷原始的外表中不乏细腻口感,四个人分还嫌多,就着烈酒和意大利面下肚,非常清爽。就是因为看了太多意大利电影才在没来罗马之前就自以为熟悉这里的每条主干道。对付这些影迷的最好方式是甩出名词,让你吃掉它,好像这样就可以和心爱的导演融为一体。此时的“帕索里尼”和任何抗争都没有关系,只是作为意大利的文化输出商标,一种小小的趣味,让点餐者能快速明白所点食物会是怎样的口味,直接为小店招揽更多生意。

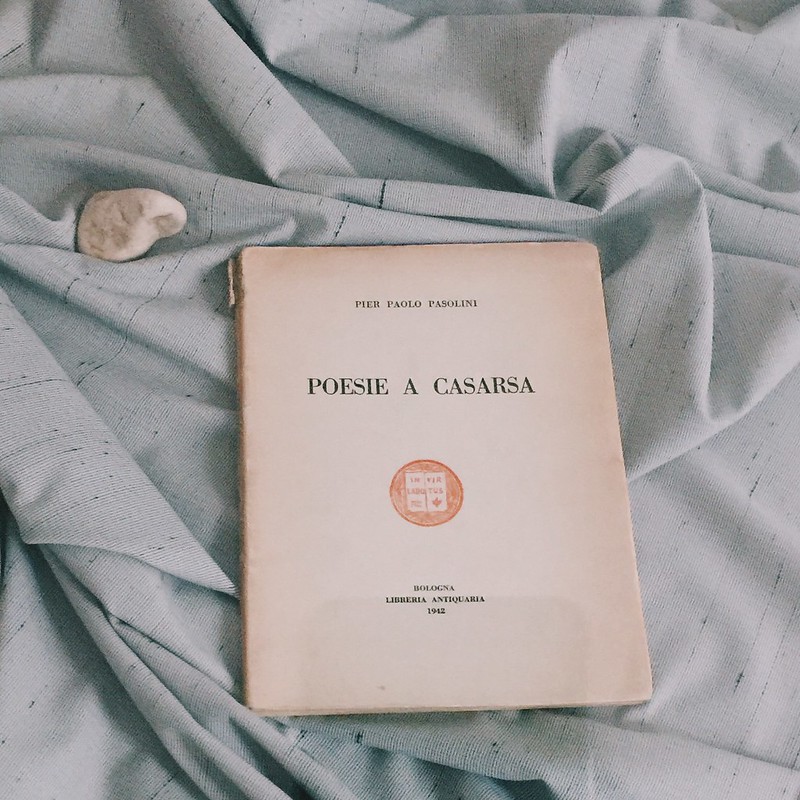

卡萨尔萨 Casarsa

帕索里尼21岁的时候随着家人一起搬到母亲的老家卡萨尔萨。帕索里尼在这里痴迷于弗留利语诗歌创作,他在这里开展意共宣传,在这里当老师,在这里惹出是非。帕索里尼在意大利最好的大学博洛尼亚大学读书,后来又去意大利的大都市罗马发展,在意大利许多城市拍摄过电影,而他的根却在弗留利。卡萨尔萨当年是个以农业为主的小镇,现在依然有着广大的农田。小小的火车站只有慢车会开过,不通高铁,火车站唯一的管理员爷爷不懂英语。我们借助母语西班牙语的墨西哥游客也并没太好的意大利语和英语、老爷爷的意英对照词典与之进行交流。

帕索里尼和他的母亲就躺在卡萨尔萨小镇郊外农田附近的公墓里。公墓里还躺着此地的其他居民。帕索里尼作为当地的名人,却并没有占据前方高位,而是需要进门后回头,便看到就贴着公墓围墙,在左右手两旁。一边是帕索里尼父亲和弟弟等家人的墓,一边是帕索里尼和他母亲的墓。很安静。整个卡萨尔萨除了火车站和旁边主路有一些路过的火车和车辆,其他地方就没遇到过什么人,问路找不到人。公墓更是没有人。帕索里尼的墓前有电子蜡烛,不像葛兰西墓前那么多石块,这边很清静,为帕索里尼而来的人并不多。生前他背着罪行离开这里。生后回到这里,获得一片宁静。

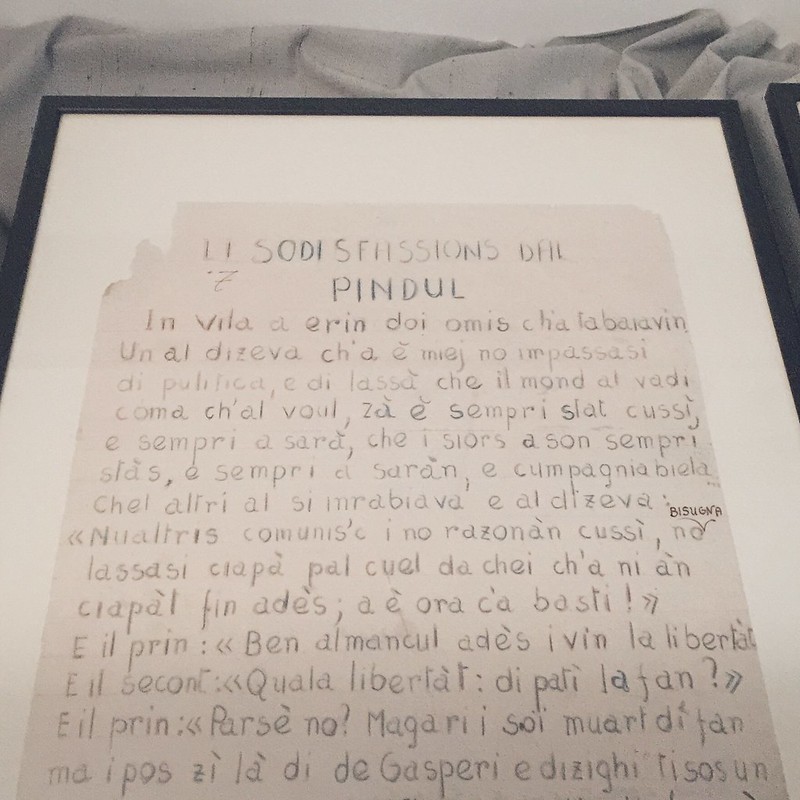

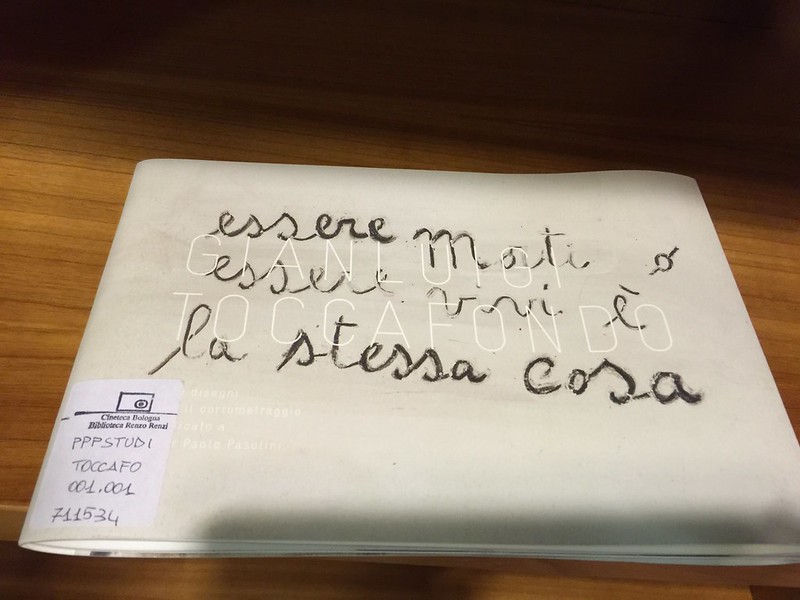

他和他母亲居住的房子现在是帕索里尼研究中心(Centro Studi Pier Paolo Pasolini)所在地。原故居面积非常小,中心在旁边加盖了楼层,以满足日常研讨会和资料存放的需要。故居粉刷一新,清理掉了大部分家具,摆放着他的手稿、画作,以及早期诗集,还有大量帕索里尼的美照。算上顶层那个几乎是逐帧定格动画一样的帕索里尼1972-1973年摄影特写展,整个故居有一种浓浓的偶像崇拜气质。这里无关帕索里尼的电影和他的思想,全是他的个人风貌。踢足球的样子,年轻时候的照片、家庭照、日常生活照,片场剧照都很少。还有他那和球队队服类似的红色蓝色条纹卧室,浓浓的基情。据说原先是更加骚的粉色和绿色条纹。是否和Wes Anderson为米兰Prada基金会设计的粉绿色咖啡馆一个色调?

工作人员看到我们是中国人,大为惊喜。这一天来了俄罗斯人、阿根廷人、中国人,没有意大利人。她免费让我们使用印着PPP字样的自行车,邀请我们在留言本上留下第一行汉字,并赠送了一本薄薄的Roberto Villa摄影集,汇集了室内所展示的帕索里尼肖像照。

你会爱上这里。爱上弗留利。这绝对是一个可以安静看书写字的地方。寡淡。不浮躁。抚摸着帕索里尼的书桌,想象着他白天跑出去踢球,在阳光下和男孩们玩耍,跑过旁边的教堂、马路对面现在是帕索里尼电影院的地方,回来之后吃上母亲做的饭,晚上在书桌前写诗。可能母亲还会进屋来看看他?而那个狭小的阁楼曾经是父亲的空间?父亲跺一下地板,楼下能听见吗?晚上是否还要在书桌前备课?有时画画,一张纸要正反面两面画,充分利用。他那同样英俊的弟弟落葬时,他们从家里到教堂再到公墓的路线,和我们自行车骑过的路线是不是完全一样?

博洛尼亚 Bologna

博洛尼亚最打动我的是阳光下一群踢着足球的男孩。宛若看到年轻时代的帕索里尼在场上撒开腿奔跑,憧憬着男孩健美的小腿。帕索里尼曾经说过,“足球是我们这个时代最后剩下的神圣仪式”,是他“最后的慰籍”。去世的时候他除了盖着红旗,灵柩上还裹着11号球衣。帕索里尼出生在博洛尼亚,他从这里开始踢足球。过去了90多年,意大利人对足球的热情并未磨灭,影像好像重叠在了一起。

帕索里尼没有在博洛尼亚留下太多踪迹。他在这里成长,在这里就读博洛尼亚大学。博洛尼亚大学是意大利最好的大学,诸如艾柯这样的知名学者在这里任教。博洛尼亚还是电影重镇,博洛尼亚电影资料馆整理收集大量意大利电影,并和马丁斯科塞斯的电影修复梦想相关,电影修复方面的名气不亚于BFI(虽然上海电影节常年对口BFI,BFI的成果见得更多一些)。

Piazzetta Pier Paolo Pasolini存在于博洛尼亚的宣传册上,帕索里尼迷人的脸庞勾起太多对电影的回忆。电影资料馆那阵正在办费里尼影展,外立面绘制了纪念壁画,卢米埃影院和瑞佐·瑞兹图书馆里充满了老电影海报。提前申请就可以参阅这里的电影资料,有小型放映间留待使用。在帕索里尼壁画背后,正是帕索里尼档案馆。这里塞满了关于帕索里尼的书籍和他所有的影片资料。这些书籍包括帕索里尼研究中心出版的纪念册,也包括英语、德语等其他语种的帕索里尼研究文章。为了纪念帕索里尼逝世40周年,博洛尼亚还有一系列诗歌朗诵和讲座。这里和博洛尼亚市中心许多地方一样,历史厚重,欣欣向荣,令人愉悦。(关于博洛尼亚roBOt08音乐节参见:2015博洛尼亚roBOt08音乐节体验)。

回来两个月后,我最怀念的帕索里尼是卡萨尔萨研究中心顶楼这张摄影作品上的帕索里尼,他安静,虔诚,看不到一丝焦虑,但好像又是在为自身之外操心。你不知道他在想什么,但又好像很放心。他像先知,像智者,来到人间质疑这质疑那。他并未意图存心将意大利搅得天翻地覆,只是当他不断更换方向的时候不断发现新道路的本身存有陷阱。没有什么可以蒙蔽他。逝世40年,他变成了小部分人的偶像,反叛的符号,意大利的圣人。他相信电影的传播力,虽然他的影片并没有被经常性地提起,还有一部分影片至今都在某些国家被禁。而他的电影、诗歌、小说、各种文论,连同他的个人魅力,从未停止传播过。

Ostia: Parco Pier Paolo Pasolini

Roma: Campo Cestio, Campo de’Fiori, la Feltrinelli International, Ombre Rosse

Casarsa: Centro Studi Pier Paolo Pasolini, Cimitero di Casarsa

Bologna: Cineteca di Bologna, the Renzo Renzi Library

贴士:

- 奥斯蒂亚古城到帕索里尼遇难点有多部公交可达,但有一些间隔时间很长。推荐使用Citymapper,Google甚至无法正确导向奥斯蒂亚火车站。

- 葛兰西墓在非天主教墓地进门向右走到底。

- 卡萨尔萨火车站没有寄包,需要直接寄存到故居。故居里可以拿到地图,上面有列出周边帕索里尼的主要足迹,该地图比Google地图靠谱。从威尼斯去的里雅斯特并路过卡萨尔萨的慢车会绕道乌迪内,比快车要慢上一倍的时间。

- 博洛尼亚瑞佐·瑞兹图书馆上午关门。

2005.11.2奥斯蒂亚立的帕索里尼纪念碑周围的纪念碑文原文如下:

Solo l’amare, solo il conoscere

conta, non l’aver amato,

non l’aver conosciuto. Dà angoscia

il vivere di un consumato

amore.

La morte non è

nel non poter comunicare

ma nel non poter più essere compresi.

Venni al mondo al tempo

dell’Analogica.

Operai

in quel campo da apprendista.

Poi ci fu la Resistenza

e io

lottai con le armi della poesia.

Restaurai la Logica, e fui

un poeta civile.

Ora è il tempo

della Psicagogica.

Posso serivere solo profetando

nel rapimento della Musica

per eccesso di seme o di pietà.

Quanto al futuro, ascolti:

i suoi figli fascisti

veleggeranno

verso i mondi della Nuova Preistoria.

Io me ne starò là,

come colui che suo dannaggio sogna

sulle rive del mare

in cui ricomincia la vita.

Solo, o quasi, sul vecchio litorale

tra ruderi di antiche civiltà,

Ravenna

Ostia, o Bombay – è uguale –

con Dei che si scrostano,

problemi vecchi

– quale la lotta di classe –

che si dissolvono…

Come un partigiano

morto prima del maggio del ’45,

comincerò piano piano a decompormi,

nella luce straziante di quel mare,

poeta e cittadino dimenticato.